『終りに見た街』レビュー

イントロダクション

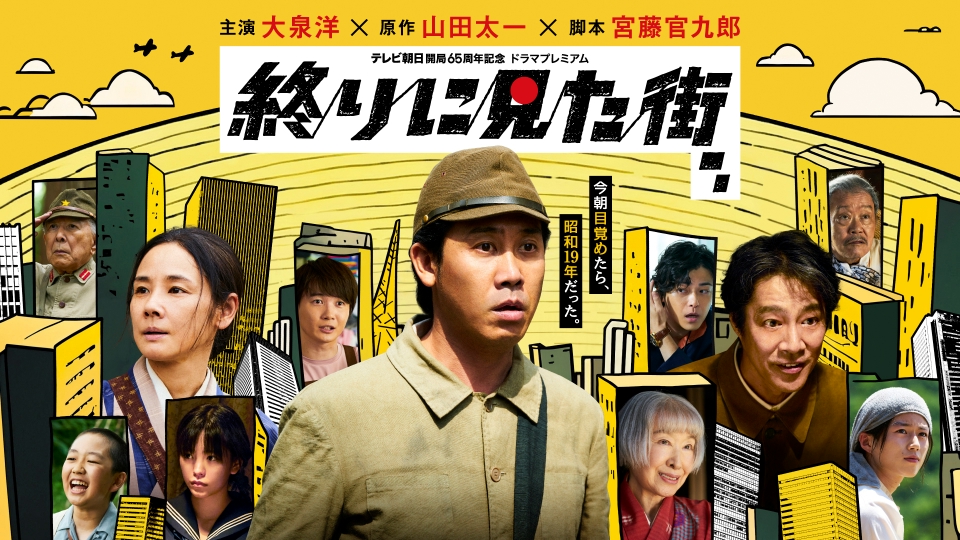

原作は山田太一の名作『終りに見た街』。これまでに1982年、2005年にもドラマ化されてきた作品ですが、2024年版はテレビ朝日開局65周年記念のドラマプレミアム枠で、 脚本を宮藤官九郎 が手がけるということで、大きな注目を集めました。宮藤官九郎によるアレンジや現代の感覚を通して、戦争、記憶、家族、そして今を生きる人々への問いがどのように描かれるのか、期待が高まる作品です。

作品情報

あらすじ概要:現代の脚本家と家族が、昭和19年の戦時下へタイムスリップ。戦争の現実に直面しながら、「生きること」「平和とは何か」を突きつけられる。

タイトル:終りに見た街

原作:山田太一(1981年発表の小説)

脚本:宮藤官九郎

放送:2024年9月21日/テレビ朝日「ドラマプレミアム」枠

主演:大泉洋

ジャンル:タイムスリップ × 戦争ドラマ × 家族ドラマ

キャスト紹介

| 役名 | 演者 | 概要 |

|---|---|---|

| 田宮太一 | 大泉洋 | 主人公。売れない脚本家で、「終戦80周年記念スペシャルドラマ」の脚本を依頼されるところから物語が始まる。現代の家族とともに、突然昭和19年の戦時中にタイムスリップする。 |

| 田宮ひかり | 吉田羊 | 太一の妻。家庭を支えるしっかり者で、義母の介護や子供たちの世話もしながら暮らしている。戦時中の生活の変化にどう対応するかが見どころ。 |

| 田宮清子 | 三田佳子 | 太一の母。認知症の気配が出てきているが、戦時中の記憶が甦る場面があるなど、過去との境界が曖昧になるキャラクター。 |

| 田宮信子 | 當真あみ | 太一とひかりの高校生の娘。思春期の感情や家庭/親との関係が戦時という非常事態の中で揺れ動く視点を持つ。 |

| 田宮稔 | 今泉雄土哉 | 小学生の息子。戦時中・過酷な環境の中で、「子ども」であることの無力さ・恐れを体感していく。 |

| 小島敏夫 | 堤真一 | 太一の父の戦友の甥。現代人として太一と共に過去に来る。太一との比較で、適応・行動力・価値観の違いが浮かび上がる。 |

| 小島新也 | 奥智哉 | 敏夫の息子。敏夫とともに行動するが、戦時下での成長や葛藤が描かれる。 |

| 寺本真臣 | 勝地涼 | テレビ局のプロデューサー。「終戦80周年記念スペシャルドラマ」の企画・脚本を太一に依頼する人物。現代側で太一の動きを促すきっかけを作る。 |

| 五十嵐 | 神木隆之介 | ドッグウェア専門店オーナーとして、現代での太一たちの近しい人間関係の一人。過去との接点というよりは、現代側のキャラクターとして物語に厚みを与える。 |

| その他特別出演 | 西田敏行、橋爪功、田辺誠一、塚本高史など |

あらすじ※ネタバレあり

脚本家の田宮太一(大泉洋)は、売れないながらも20年近く仕事を続けてきた中年の男。妻のひかり(吉田羊)、高校生の娘・信子(當真あみ)、小学生の息子・稔(今泉雄土哉)、そして認知症の兆しがある母・清子(三田佳子)と暮らす、ごく普通の家庭の父親だ。

ある日、テレビ局プロデューサー寺本(勝地涼)から「終戦80周年記念スペシャルドラマ」の脚本執筆を依頼される。しかし戦争を知らない世代の太一にとっては荷が重く、資料を読み漁っては頭を抱える日々だった。

そんなある晩――膨大な戦争資料を読み疲れて眠った太一が目を覚ますと、自宅の窓の外は見慣れぬ深い森。周囲は昭和19年の戦時下の日本に変貌していた。家族もろとも、家ごとタイムスリップしてしまったのだ。さらに父の戦友の甥・小島敏夫(堤真一)とその息子・新也(奥智哉)も同じく巻き込まれており、現代人の視点を持ったまま、戦争の只中に放り込まれる。

戦時下での生存

太一は歴史の知識を頼りに「これから起こる出来事」を予測しようとする。しかし現実は教科書通りには進まない。

食料は手に入らず、米は麦に、麦は芋に置き換わる。空襲警報が鳴り響き、防空壕に駆け込む日々。息子の稔は怯え、娘の信子は「現代に戻れるの?」と苛立ちを募らせる。妻ひかりは必死に家族を守ろうとするが、極限の生活に心身ともに追い詰められていく。

一方の敏夫は、持ち前の行動力で現地の人間関係に早く馴染み、生き残るための手段を探していく。太一と敏夫の違いは、次第に家族内に緊張を生む。

「知っている」だけの太一と、「適応して行動する」敏夫――その対比が鮮烈に浮かび上がる。

空襲と喪失

やがて東京大空襲の夜が訪れる。赤々と燃え広がる炎、空を覆う焼夷弾の雨。家族は必死で逃げ惑い、街は地獄絵図と化す。

太一は「歴史で知っていた」光景を実際に体験し、その無力感に打ちひしがれる。知識では救えない命、予測できても防げない惨状。清子が呟く「また戦争が来た」という言葉が胸に突き刺さる。

「終りに見た街」

やがて戦争の終わりが近づく。しかし物語はそこで終わらない。

再び世界が揺らぎ、彼らの前に現れたのは――焼け野原と化した「街」。瓦礫の山の間で、まだ煙が上がっている。まさに「終りに見た街」だった。

そこで太一が耳にするのは、「今は何年ですか?」という問い。そして返ってくる答えは、「ニセン…ニジュウ……」。年号は最後まで明かされない。昭和なのか、平成なのか、あるいは未来の日本なのか。

戦争の終わりは本当に「終わり」なのか。現代の我々の平和は「続いているもの」なのか、それとも「繰り返される可能性」を秘めているのか。曖昧なまま物語は幕を閉じる。

私の感想

宮藤官九郎脚本だけあって、やっぱり“ひねり”が効いてましたね。普通の戦争ドラマって、だいたい涙と感動でまとめてくるイメージなんですが、この『終りに見た街』はそうじゃない。観終わったあとに「え、これって夢?現実?結局、戦争って終わってんの?」っていうモヤモヤを残してくるんですよ。で、そのモヤモヤがずっと頭から離れない。これ、クドカンらしい「置き土産」なんだと思います。

まず、大泉洋さん演じる田宮太一。現代では売れない脚本家、戦時に飛ばされたらただの頼りないお父さん。知識はあっても、いざ空襲や食糧難に直面すると全く役に立たない。その無力さがリアルでした。

一方で、堤真一さん演じる小島敏夫が妙にたくましい。現代人なのに、なぜか戦時下でも生き延びそうな雰囲気で、逆に太一の頼りなさが際立つ。あの二人の対比は「適応できる人間」と「知識だけの人間」を見せてくれてて、胸が痛いんですよ。歴史を知ってるだけじゃ人は救えない、って突きつけられた気がします。

そして空襲シーン。派手な爆撃じゃなくて、ジワジワと生活が削られていく恐怖を描いてるのが印象的でした。台所から食べ物が消え、灯りを消して息を潜める家族の姿。ドーンと燃える街を見ながら「これが“終りに見た街”か…」って思った瞬間、背筋がゾワッとしました。

極めつけはラストの「ニセン…ニジュウ……」。あれは反則です。年号を言い切らないことで、「戦争は1945年で終わったんだよね」って安心してる私たちに、「いやいや、終わりってほんとにそこ?」と突っ込んでくる。クドカン特有のブラックユーモアというか、笑えない冗談として突き刺さってきます。

結局このドラマ、戦争の悲惨さをストレートに描くだけじゃなくて、「平和ボケしてる私たちへの鏡」なんですよ。便利な暮らしに慣れて、戦争なんて遠い昔の話だと思っている。でも実際は、ほんの少し歯車が狂えば、私たちもすぐに“あの街”を見てしまうかもしれない。そう思うと、怖いし、でも観て良かったと思える作品でした。

ブログランキング

ポチッと応援して頂けたら嬉しいです

コメント